Askos in bronzo dalla necropoli delle Murgie di Strongoli, Museo Nazionale di Crotone.

Gennaro Regina: Partenope SYmbol of REunion of Nation

Marianna Marra: "Gennaro Regina discende da una famiglia di editori d’arte e librai antiquari dal 1880, custode di quel cordone ombelicale a tre vasi che tutt'ora gli consente un prolifico scambio di sangue con la sua terra madre adorna di storia e di simbologie".

PARTENOPE

SYmbol of REunion of Nations

L’artista Gennaro Regina, da sempre riconoscente alla sua placenta Napoli per averne ricevuto il primo ossigeno, desidera restituirle nutrimento e fiato attraverso il respiro ampio della sua arte, omaggiando i 2500 anni della sua fondazione con un personale tributo ricco di acume d’ingegno.

Gennaro Regina discende da una famiglia di editori d’arte e librai antiquari dal 1880, custode di quel cordone ombelicale a tre vasi che tutt'ora gli consente un prolifico scambio di sangue con la sua terra madre, da sempre adorna di storia e di simbologie, e della quale ha scelto di salvaguardare non la semplice memoria, piuttosto la reminiscenza, in cui convergono la consapevolezza e la volontà di riportare alla luce sedimenti del passato, divenendo così, con l’ausilio di pennelli e vernici, archeologo pop di uno stile moderno che contempla tradizione e innovazione: una scelta comunicativa, la sua, ben precisa che gli ha permesso di rendersi riconoscibile e di poter parlare fluentemente al mondo.

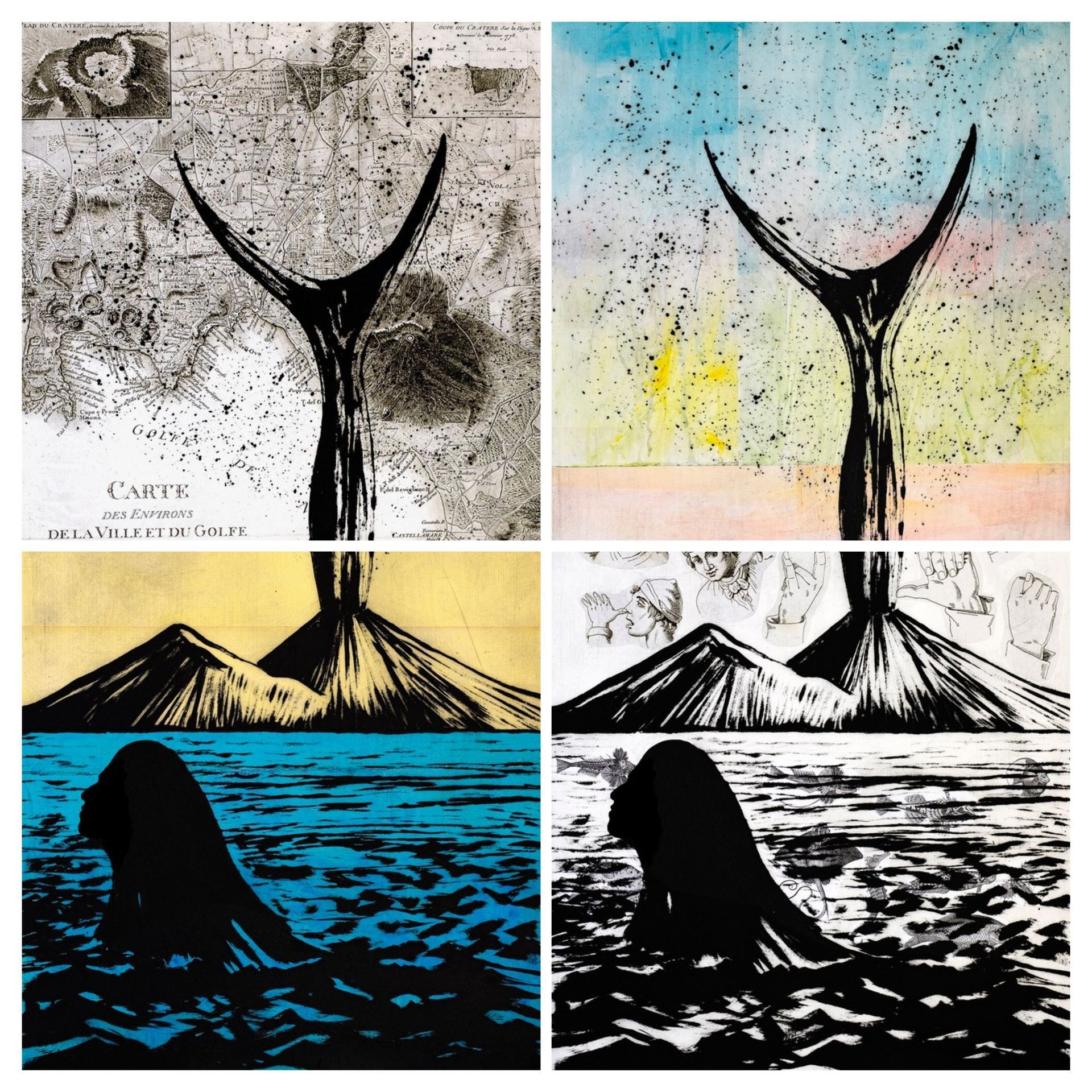

Le creazioni di Gennaro Regina: «trovano casa negli spazi di collezionisti italiani e stranieri, conquistando soprattutto gli Stati Uniti. I suoi stati d’animo, le sue emozioni su tela, tra dipinti e collage vengono esposti al PAN, il prestigioso Palazzo delle Arti di Napoli. E questa è solo la prima esposizione di un calendario che si spingerà fino a Milano, Roma ai Musei Vaticani, Ginevra, Lussemburgo, Stati Uniti. Al PAN, Regina allestisce la mostra "L’urlo del Vesuvio" che poi diventa catalogo d’arte edito da Giorgio Mondadori. Nel 2017 Gennaro Regina vince un award ai Los Angeles Movie Awards nella categoria best experimental, per la regia del docu-corto d'arte "Suriezione", documento della sua performance dal vivo».

Dicono di Gennaro Regina:

Vittorio Sgarbi: "... Regina gioca con la tradizione, insistendo sul rosso del cielo, sul mare come uno specchio, sul vento, le nuvole, le rocce di ghiaccio, il vulcano come un fuoco di artificio…".

Luca Beatrice: "... Gennaro Regina è un vulcano di idee a tre piedi: uno ricorda il passato, l’altro è ben piantato nel presente, il terzo cammina dritto verso il futuro…".

Luigi Vicinanza: "... Parole di protesta, oggetti portafortuna, fiumi di vino, esplosioni di colori sono gli elementi delle eruzioni del Vesuvio di Gennaro Regina Intrisi di ironia e scaramanzia…".

Oggetto della sua imminente mostra sarà Partenope quale arcaico vagito di quella che oggi chiamiamo la città di Napoli e Partenope la Sirena essendo, probabilmente, il suo più antico simbolo.

Il tributo secondo Gennaro Regina:

"Le opere realizzate sono una sintesi della tradizione Partenopea ma come punto di incontro di paesi e civiltà, storia e leggenda dell’umanità".

"Le undici incisioni originali, realizzate quattro anni fa presso la Fondazione Albicocco di Udine, vanno lette in questa chiave: Un’unica lastra e undici tirature realizzate in calcografia con collage ed interventi ad acrilico su ogni pezzo, una diversa dall’altra ma con un’unica matrice, quasi a raccontare l’esigenza ed un monito, in questo momento travagliato dell’intero pianeta, a riunire i popoli per costruire un futuro migliore per i nostri figli".

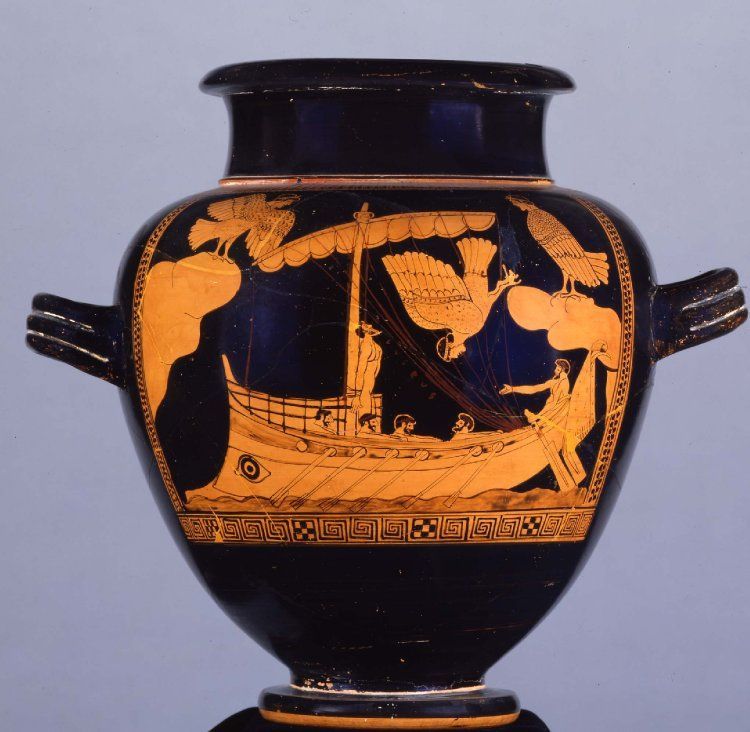

A questo punto mi è però necessario fare alcune precisazioni storiche e culturali; pur essendo il mito della Sirena presente in quasi tutte le culture del mondo risultano divergenti, a seconda delle fonti, due aspetti cruciali che queste entità ibride hanno incarnato: le loro fattezze e la loro intenzionale malvagità. Nella cultura greca non viene fatta menzione del loro aspetto neppure nei poemi epici attribuiti al poeta Omero; allo stesso modo anche ne Le Argonautiche di Apollonio Rodio non vi sono descrizioni fisiche delle sirene, piuttosto ci si sofferma sulla figura Orfica del musicista "salvatore" e sul suono ritmato della sua Cetra, che sovrastando il melodioso e irresistibile canto delle sirene, sarebbe riuscito a mettere in salvo tutti gli Argonauti da una morte preannunciata come certa, fatta eccezione per l’argonauta Bute il "dissidente". Molte sono le rappresentazioni mitologiche che hanno per oggetto le sirene. Tra queste, emblematica, risulta essere la rappresentazione su un'anfora attica della nave su cui aleggiano le sirene e in cui appare chiara l’immagine di Odisseo che per sua volontà, dopo aver turato di cera le orecchie dei marinai, come consigliato dalla maga Circe, decide di farsi legare all’albero maestro per poter udire il loro canto senza cedervi, Anfora conservata presso il British Museum di Londra datata tra il 480-470 a.C.

Molte altre le testimonianze di sirene, come creature ibride con corpo di uccello, vengono rinvenute su opere scultoree come quelle presenti nel Museo Archeologico Nazionale di Atene: Statua di Sirena (370 a.C.) e Statua funebre di sirena (330-320 a.C.)

Un altro esempio lo possiamo ritrovare proprio a

Napoli con la

fontana di Spina Corona (detta anche

"delle zizze") che si trova in Via Giuseppina Guacci Nobile, 9. La struttura poggia sul muro perimetrale della

chiesa di Santa Caterina della Spina Corona, fatta costruire nel

1354. La sua struttura, di forma rettangolare, è realizzata in marmo, abbellita da ghirlande e stemmi. Ai lati troviamo due lastre con lo stemma di Carlo V. Al centro, sulla sommità del

Vesuvio, è posta una

sirena che spegne con l’acqua, che fuoriesce dai suoi

seni, le fiamme dell’incendio conseguente l’eruzione . Alle falde del monte, rivoli di lava e un violino. Al di sopra, si trovava una targa in marmo su cui era

incisa la frase: "Dum

Vesevi Syerena Incendia Mulcet" (Mentre la sirena addolcisce l’incendio del Vesuvio). Alcune interpretazioni colgono l’allusione alle frequenti

ribellioni del

popolo napoletano, rappresentate dal

Vesuvio che

erutta e incendia la città,

per sedare

le quali veniva

invocata la

sirena

Partenope (fonte FAI).

Anche sulla loro natura malvagia esistono fonti discordanti tra loro: in alcuni poemi epici esse vengono rappresentate come esseri consci della loro irresistibile attrattiva, dolosamente colpevoli di esercitare la loro malvagità. In altre, invece, la loro natura pur essendo descritta come maligna non contempla, in questo caso, il dolo; le sirene, infatti, sono esseri che ammaliano e possono condurre alla morte, ma non per loro espresso desiderio, piuttosto per la natura che le caratterizza e che non hanno scelto. In altre ancora le sirene, essendo creature sovrumane figlie della terra e ancelle di Persefone, la signora dell'Ade, dimoravano alle soglie dell'oltretomba e venivano chiamate ad alleviare il dolore dei familiari in lutto; avevano, anche, il compito di accompagnare, con il loro melodioso e consolatorio canto, le anime dei morti durante il temuto passaggio, nel caso di decessi infantili, assolvevano il ruolo di nutrici dei nuovi nati altrimenti svolto dalle principali dee dell'Olimpo. Possiamo trovare nell'Askos una di queste rappresentazioni, il vaso unguentario, avente le sembianze di una sirena, aveva nel manico la rappresentazione figurativa dell'anima del defunto. L'Askos fa parte delle opere rientrate in Italia nel novembre del 2007 e che sono state esposte al Quirinale. Nel 2008, il manufatto ha anche accompagnato il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in un viaggio in Grecia dove è stato esposto come esempio della produzione artistica della Magna Grecia.

Ma allora, quando e soprattutto perché le Sirene, così come sono pervenute a noi nel tempo, sono raffigurate come donne con la coda di pesce?

Già nell’ambito della pittura rupestre sono state rinvenute nella regione del Klein Karoo in Sud Africa, raffigurazioni di figure simili a sirene, legate alle tradizioni spirituali e mitologiche dei popoli Khoi e San raffiguranti entità antropomorfe di corpi umani con code biforcute o pesciformi che rappresentano esseri mitologici legati all’acqua e che, secondo le leggende, ne abitano sorgenti e pozze; possono essere sia benevoli che pericolosi. Alcuni studiosi suggeriscono che queste figure, potrebbero rappresentare esperienze sciamaniche vissute durante stati di trance, comuni nelle pratiche spirituali dei San. Difficile dire con certezza, quindi, quando e dove siano apparse effettivamente per la prima volta e, forse, una risposta unica non può esistere. Ciò che sembrerebbe certo è che con l’avvento della cultura medioevale, l’attenzione sulla loro capacità di ammaliare si sposta dal canto e/o dalla musica al corpo (anche, forse, grazie all’aspetto delle Ondine e all’influenza esercitata dalla mitologia nordica). Il cristianesimo ne coglie il grande potenziale diffondendo, attraverso l’avvenenza del corpo, un messaggio legato alla lussuria e quindi al peccato. Figure di sirene bicaudate, con doppia coda di pesce divaricata e protesa in alto lungo il corpo, si possono rinvenire in chiese come quella di San Michele a Pavia o ammirare presso il Museo civico Gaetano Filangieri di Napoli dove è conservata una bicaudata databile (XVI sec.) realizzata in legno intagliato da Giovanni Merliano detto Giovanni da Nola. Molte altre sirene sono presenti sui capitelli delle chiese come monito a non cadere in tentazione. La produzione delle sirene è stata molto prolifica e spazia dall’Irlanda fino alla Francia, alla Spagna, alla Svizzera e all’Italia dove è particolarmente presente dal V secolo a.C. anche in ambito Etrusco. E poi come non fare menzione de "La sirenetta" il cui titolo in originale è "Den lille Havfrue" dello scrittore danese Hans Christian Andersen; racconto pubblicato, per la prima volta, nel 1837 nella sua raccolta di fiabe. Non possiamo non concludere citando Walt Disney che nel 1989 dà vita al film di animazione "La sirenetta" basato proprio sull’omonimo racconto di Andersen. Ci sarebbe da dire ancora molto altro in merito alle sirene ma voglio lasciarvi così, imbibiti di suggestioni e curiosità.

Vi ricordo che il tributo di Gennaro Regina

PARTENOPE

SYmbol of REunion of Nations

vi aspetta giorno 22-05-2025 dalle ore 17 alle ore 21 presso l’Atelier di Gennaro Regina in Via Vittoria

Colonna, 15/b (NA).

Se vi è piaciuto questo articolo, qualora lo vogliate, potete

seguirmi anche sul mio

profilo

Instagram Marianna Marra, dove troverete altre

interviste,

storytelling

e approfondimenti di

costume. Per INFO E CONTATTI:

marra.marianna81@gmail.com

Come sempre grazie per essere stati in mia compagnia e a presto.

Share

Tutti gli articoli