La rivoluzione neolitica - Il Giardino: "Spazio Aperto" o "Spazio Chiuso"

E’ questo l’inizio della cosiddetta “Rivoluzione Neolitica”! Infatti, da questo momento in poi, l’uomo, la maggior parte delle risorse alimentari, le ricaverà dall’agricoltura, mentre: caccia, pesca e raccolta di bacche, radici e frutti spontanei e selvatici, divengono secondari, per poi essere del tutto abbandonati.

Di Vera Dugo Iasevoli

Dunque, sembra che, da un certo periodo della preistoria in poi, l’Uomo non sia stato più nomade, cioè non abbia più continuato a vagare alla ricerca di cibo senza avere una dimora stabile, ma sia diventato stanziale, fermandosi in un determinato luogo e impa-rando a coltivare la terra.

Alcuni studiosi fanno risalire le origini dell’agricoltura, addirittura, a 23.000 anni fa in Mesopotamia, mentre la maggior parte di essi collocano questo periodo, in cui la specie umana inizia a diventare sempre più sedentaria e ad abbandonare il nomadismo, verso la fine del paleolitico, cioè tra i 10.000 e gli 8.000 anni fa.

E’ questo l’inizio della cosiddetta “Rivoluzione Neolitica”! Infatti, da questo momento in poi, l’uomo, la maggior parte delle risorse alimentari, le ricaverà dall’agricoltura, mentre: caccia, pesca e raccolta di bacche, radici e frutti spontanei e selvatici, divengono secondari, per poi essere del tutto abbandonati.

Inseguendo questo nuovo stile di vita, gli uomini iniziano a cercare luoghi fertili in cui stanziarsi, specie per la vicinanza di corsi d’acqua, e iniziano a tagliare la vegetazione per dare spazio alle piantagioni. Le foglie e i rami recisi vengono bruciati e la cenere prodotta contribuisce ulteriormente, in qualità di fertilizzante, allo sviluppo, sempre più intensivo, dell’area da seminare. Le prime e più antiche coltivazioni, di cui abbiamo rinvenuto tracce, furono quelle del Vicino Oriente, dove vennero piantati, inizialmente: cereali, legumi e lino, le cui fibre venivano tessute, ricavandone stoffe con cui coprirsi; inoltre, l’uomo del neolitico inizierà anche a co-struirsi degli attrezzi da lavoro, alcuni dei quali sono stati rinvenuti dagli archeologi e, fra di essi, è stata ritrovata una macina risalente addirittura a 15.000 anni fa.

L’avvento dell’agricoltura aveva portato l’uomo alla “razionalizzazione della Natura”, che egli aveva piegato alle sue esigenze, attra-verso la domesticazione delle piante selvatiche e, quando in seguito l’attività agricola prese slancio, egli cominciò anche a specializzarsi nella selezione artificiale delle piante; quelle che arrivavano più velocemente alla maturazione non vennero prese in considerazione, perché più difficilmente replicabili, con la semina, nella stagione successiva; mentre, quelle che impiegavano più tempo a maturare furono maggiormente selezionate.

Queste prime società sedentarie, tuttavia, non iniziarono soltanto a modificare l’ambiente naturale con la deforestazione, la semina e l’irrigazione, ma anche a modificare l’assetto umano nelle reciproche interrelazioni. Infatti, gli uomini si erano fermati in un determinato luogo, dapprima in gruppi familiari minori, che si erano andati via via ampliando ad altri consanguinei, per poi allargarsi ad un numero sempre maggiore di individui, fino a formare dei piccoli ag-glomerati umani in forma di villaggi embrionali. Ciò aveva compor-tato anche la nascita e l’avvio di una primitiva forma di vita sociale, con tutte le ulteriori conseguenti necessità, come quelle di avere regole comuni e di dover amministrare un centro abitato; quindi, con la conseguente esigenza di legiferazioni che regolamentassero una società, ancorché in miniatura.

In seguito, la più intensiva resa delle coltivazioni aveva consentito anche l’immagazzinamento dei raccolti e, con una maggiore dispo-nibilità di cibo, la popolazione era cresciuta di numero e le comunità sedentarie erano divenute sempre più ampie. Si ebbe, così, l’aumento e l’accumulo di beni e attrezzi, con la conseguente specializzazione e diversificazione del lavoro, ma, principalmente, vi fu l’abolizione delle “terre di nessuno”, che furono trasformate in “ter-re comuni” cioè di proprietà di tutta la comunità e, quindi, di tutti gli individui che abitavano quel luogo. E fu da questo nuovo sistema organizzativo, creatosi inizialmente in maniera spontanea, che scaturì, in seguito, il concetto e la conseguente introduzione della proprietà personale “privata”.

Infatti, mentre inizialmente, tutti si occupavano di tutto il terreno, indistintamente, col tempo, pian piano, ogni individuo iniziò ad in-teressarsi e a prendersi cura di una singola parte di quel territorio comune e a godere per sé e per la propria famiglia dei frutti ricavati dal proprio lavoro.

Da questi vari passaggi, si deduce che l’uomo, nel corso dei millenni, da una concezione di “spazio aperto”, cioè “naturale” e senza confini come i boschi, i prati, il mare, sentito come qualcosa di ineludibile, di inafferrabile, di immanente e trascendente allo stesso tempo, è passato al concetto di “spazio chiuso”, cioè “artificiale” e ben definito come un campo coltivato, recintato, sentito quindi co-me qualcosa di reale, concreto, tangibile e proprio.

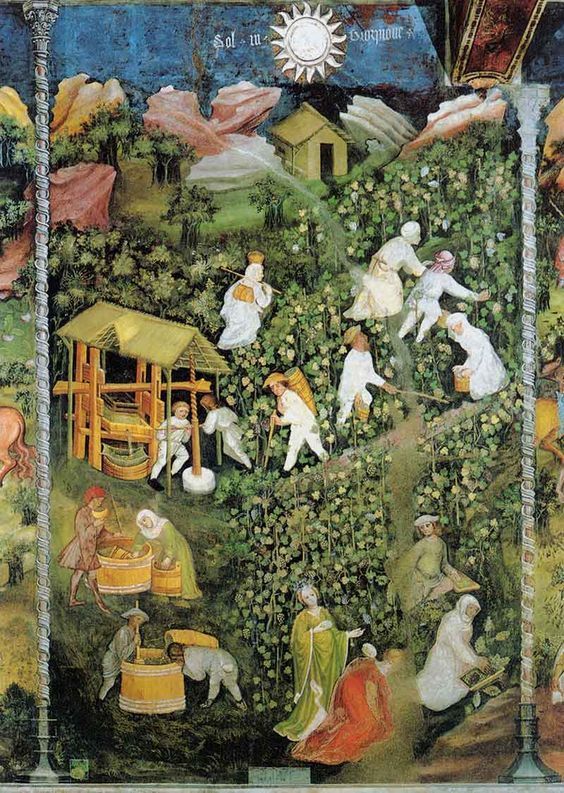

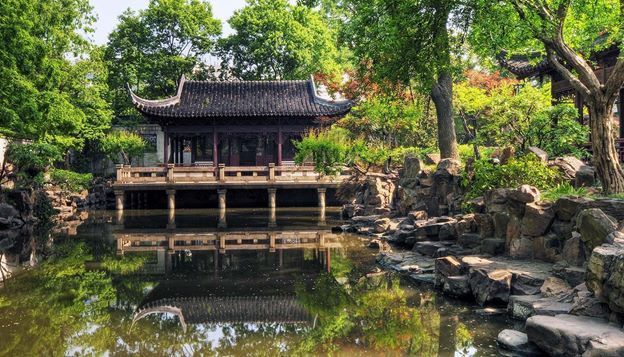

Ed è appunto con l’avvento del concetto di “spazio chiuso”, cioè di un pezzo di terra che ha un perimetro che lo definisce e lo circonda, determinandone i confini, inteso come “proprietà” personale, che l’uomo coltiverà e curerà i “suoi” frutti, per poi iniziare a curare anche i “suoi” fiori e arrivare, infine, ad amare i suoi dolcissimi frut-ti e ammirare i suoi bellissimi fiori, elaborando finalmente il concetto di “Orto”, inteso come luogo di approvvigionamento di cibo per sé e per la propria famiglia; ed infine quello di “Giardino”, inteso esclusivamente come spazio chiuso senza scopo utilitaristico, ma creato per essere goduto privatamente da colui che lo possedeva come luogo di delizie e di ristoro dei sensi, cioè: degli occhi, per la bellezza delle forme e dei colori dei fiori; dell’olfatto, per gli intensi e inebrianti profumi che essi emanano; del tatto, per la delicatezza dei petali e delle foglie che si raccolgono; dell’udito, per il piacevole fruscio che emanano le piante pervase da un alito di vento, per i cinguettii dei volatili che vi abitano e, finanche, per la pace silenziosa dei luoghi; infine, del gusto, in quanto molte piante fiorite maturano anche succulenti frutti che deliziano il palato.

Share

Tutti gli articoli